Cuando uno piensa en los grandes mundos digitales de la historia del videojuego, a menudo lo que queda no es la lista de hazañas ni el recuento de jefes vencidos, sino la textura del aire: ese rumor de fondo, ese latido sutil que hace que un escenario respire. Es una sensación difícil de describir, como la luz oblicua que entra en una estación de tren casi vacía, o el eco de pasos en una calle inventada. En los mejores casos, el videojuego consigue que olvidemos —aunque sea un rato— que estamos frente a una pantalla, y nos entrega la ilusión de habitar un lugar que no existe. El secreto, sospecho, no está en los héroes ni en los villanos, sino en la vida menuda: en los personajes secundarios, los NPCs que murmuran en la penumbra, que llenan de pequeñas historias los intersticios del viaje.

Un buen secundario es, sobre todo, un tejedor de atmósferas. Es el tendero de Hollow Knight que no necesita nada más que un par de frases y una sombra acogedora para recordarnos que el mundo sigue ahí, incluso cuando nosotros no estamos. O la mujer que barre la puerta en un pueblo de Zelda, haciendo del decorado un lugar habitable. Es una cuestión de economía y de saber estar: los grandes juegos no se construyen con fuegos artificiales, lo hacen con ese arte invisible que da densidad y memoria a lo cotidiano.

El equilibrio es frágil. A veces, en medio de esa coreografía silenciosa, irrumpe un personaje que no entiende la partitura

Pero el equilibrio es frágil. A veces, en medio de esa coreografía silenciosa, irrumpe un personaje que no entiende la partitura: un secundario disonante, una voz estridente que desgarra el tejido fino de la ficción. Basta una frase mal puesta, una misión secundaria intrusiva, para que el mundo se resquebraje y el jugador recuerde, de golpe, que todo era una ilusión digital. Y entonces, el rumor de fondo se convierte en ruido, el aire se enrarece, el hechizo se rompe.

Pienso, sin ir más lejos, en la primera vez que me topé con Chadley en Final Fantasy VII Rebirth. En teoría, debería ser apenas un mecanismo útil: un androide-niño que sirve para explicar sistemas, repartir encargos, guiar al jugador por los meandros de la progresión. Pero la realidad es otra: cada aparición suya es una alerta roja, una notificación que interrumpe la respiración del mundo. Chadley no habita Midgar, la atraviesa como un recordatorio constante de que esto es un videojuego, de que siempre hay algo pendiente, de que la magia no dura más que el tiempo que tarda en aparecer su próxima línea de diálogo pregrabada. Ese es el drama del mal NPC: no solo molesta, sino que, al hacerlo, revela las costuras del artificio. El mundo deja de ser un lugar y se transforma en escenario. Y en ese momento, por pequeño que sea, todo se tambalea.

Chadley

Chadley

El arte invisible del secundario (y su reverso molesto)

Resulta curioso lo poco que se habla del arte de desaparecer en el diseño de personajes. Se celebra al protagonista carismático, al antagonista memorable, pero rara vez se reconoce la virtud del NPC que sabe acompañar sin pedir aplauso, que se integra en el flujo del juego como la música de fondo de un buen café: presente, sí, pero nunca invasiva. Hay juegos, y no pocos, donde esa humildad se pierde, donde los secundarios parecen diseñados para recordarte, a cada paso, que eres ante todo un usuario, no un habitante.

La obsesión contemporánea por poblar los mundos de actividad y "densidad" suele tener un efecto colateral: de tanto querer dotar de vida a los escenarios, se acaba por inundarlos de figuras que ni escuchan ni miran. No hablo solo de los figurantes anónimos, esos maniquíes que repiten una y otra vez el mismo saludo o la misma frase de relleno ("El clima está extraño últimamente", "Dicen que la vieja posada está embrujada…"). Me refiero a esos NPCs que, lejos de integrarse en el tejido del mundo, parecen colocados ahí para vigilarte, para recordarte que hay una lista de tareas, que no olvides consultar el menú, que nunca te relajes del todo.

Chadley, con su perfección sintética y sus misiones diseñadas para "enseñarte a jugar", es solo la punta del iceberg. En muchos títulos actuales, el secundario didáctico —el que convierte cada conversación en un manual de usuario con patas— ha dejado de ser excepción para transformarse en epidemia. Se pierde así la posibilidad del descubrimiento, la alegría de equivocarse, la intuición de que el mundo es más grande de lo que el tutorial permite imaginar. Cuando el secundario toma la palabra solo para explicarte, para programarte, para insertarte en la maquinaria del progreso, la magia se disuelve y queda el producto, la experiencia de usuario en vez de la vivencia.

Pero hay un reverso igualmente molesto: el exceso de personalidad. En el otro extremo está el NPC que no sabe cuándo callar, que llena el aire de frases, chistes, tics y monólogos. Aquí pienso en Claptrap, ese robot hiperactivo de Borderlands que, en su afán por conquistar al jugador, termina saturando cada rincón del juego. Su humor, chispeante en pequeñas dosis, se vuelve una lluvia ácida que corroe el misterio, que no deja espacio para la pausa, para el asombro o la introspección. La buena compañía, como la buena música, necesita de silencios. Pero Claptrap —y tantos otros— no entiende el valor del vacío, y así la comicidad inicial se transforma en ruido blanco, en fatiga.

Claptrap

Claptrap

No es casualidad que muchos de estos personajes sean recordados, no por sus virtudes, sino por ese exceso: por ocupar un espacio que no les corresponde, por interrumpir el flujo, por convertir la experiencia en una coreografía forzada donde el jugador nunca es protagonista del todo. Lo que debería ser arte invisible se vuelve mancha, lo que debía acompañar acaba restando. En el fondo, lo que se revela es una falta de confianza en el jugador: como si el mundo digital no pudiera sostenerse por sí mismo y necesitara, siempre, a alguien que tire de ti, que te grite, que te arrastre. Así, los NPCs dejan de ser puentes hacia el interior del juego y se transforman en obstáculos. Y el mayor crimen no es que molesten, sino que, al hacerlo, impidan que el mundo respire. La fantasía de estar "dentro" se evapora, y lo que queda es el recordatorio constante de que, detrás de la ilusión, siempre acecha la lógica del algoritmo.

El exceso de presencia: ruido, ansiedad y la imposibilidad de respirar

Lo interesante es que este fenómeno trasciende la anécdota de un personaje mal diseñado. Si el videojuego es, en parte, una arquitectura del deseo —un lugar donde nos permitimos explorar, errar, demorarnos sin la urgencia de la vida real—, entonces el secundario molesto se convierte en una grieta por la que se cuela la ansiedad. La cultura del exceso, tan propia de nuestro tiempo, encuentra en el NPC parlanchín su forma digital: el mundo ya no es un refugio, sino una sala llena de notificaciones, recordatorios y voces superpuestas.

Es fácil pensar en Claptrap como el bufón que nunca descansa, pero el problema es más profundo: en los últimos años, muchos videojuegos parecen temerle al silencio, como si desconfiaran de nuestra capacidad para habitar la pausa. No se trata solo de robots hiperactivos o niños prodigio insufribles; se trata de una tendencia a sobrecargar cada momento con misiones, diálogos y estímulos, a no dejar que la experiencia decante. La vida digital, igual que la real, se vuelve así un flujo incesante de obligaciones. Preston Garvey, en Fallout 4, es el epítome de este síndrome: cada vez que crees que has terminado, ahí está él, esperando en una esquina para recordarte que "otra colonia necesita tu ayuda". El mensaje no es sutil: nunca puedes parar, nunca puedes estar quieto, siempre hay una tarea pendiente.

Preston Garvey

Preston Garvey

Y lo peor es que esa ansiedad, ese ruido de fondo, termina por anestesiar los sentidos. La épica se disuelve en rutina, la emoción en costumbre. El mundo abierto —ese milagro de la tecnología que prometía libertad y sorpresa— se convierte en una lista infinita de recados, en una agenda sin respiro. Los NPCs, en vez de alimentar el fuego de la curiosidad, alimentan la sensación de deuda, de trabajo, de repetición cansina. En este contexto, los personajes secundarios que más daño hacen no son los abiertamente hostiles ni los torpemente escritos, sino aquellos que encarnan la lógica de la saturación: son la voz del algoritmo que exige rendimiento, la expresión del miedo a que el jugador se detenga, contemple, se pierda. El juego, en su afán por retenernos, olvida que a veces lo más valioso es el vacío, la posibilidad de deambular sin meta, de dejarse llevar por el puro placer de existir en un mundo imaginario.

El exceso de presencia, paradójicamente, acaba por vaciar de sentido el acompañamiento

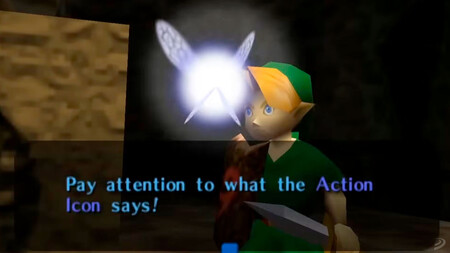

Por eso, cuando Navi en Ocarina of Time repite su "Hey! Listen!" hasta el infinito, no solo fastidia: revela la tensión entre la promesa de aventura y la realidad de la tutela constante. El hada debería ser una guía, una chispa de orientación en medio del laberinto. Pero cuando el consejo se vuelve insistencia, cuando la voz amiga se convierte en alarma, la relación se agota. El jugador deja de escuchar y se vuelve inmune al mensaje. El exceso de presencia, paradójicamente, acaba por vaciar de sentido el acompañamiento. Así, el secundario molesto nos habla de una paradoja mayor: el videojuego, queriendo ser vida, termina imitando los peores vicios de la vida real. El ruido, la ansiedad, la obligación constante: ¿no buscábamos en los mundos digitales una forma de huir de todo eso?

La belleza del silencio y el arte de saber apartarse

Quizá, al mirar atrás, la verdadera lección de los NPCs insufribles no es la queja ni la sátira fácil, es una advertencia sobre la fragilidad del hechizo. Los videojuegos, como toda obra de ficción, dependen de un equilibrio sutil entre presencia y ausencia, entre el bullicio de las voces y la hondura del silencio. Lo más difícil —y lo más valioso— no es llenar el mundo de palabras, sino saber cuándo callar; no es poblarlo de gestos, sino crear el espacio necesario para que algo respire.

Hay una ética en el diseño que pocas veces se discute: la del respeto al jugador

Hay una ética en el diseño que pocas veces se discute: la del respeto al jugador, a su tiempo, a su deseo de perderse sin ser perseguido por una retahíla de encargos, chistes o sermones. El buen NPC, el que permanece en la memoria, no es el que más habla, es el que mejor escucha; no es el que reclama atención, es el que se convierte en paisaje, en rumor, en la sombra que acompaña y reconforta. Por cada Chadley que asfixia la atmósfera con sus mecánicas, por cada Claptrap que convierte la comicidad en cacofonía, hay también figuras humildes que saben cuándo retirarse, que comprenden el valor de dejarte solo frente al misterio.

Quizá por eso recordamos con cariño a aquellos secundarios que apenas interrumpen, que ofrecen un guiño, una frase leve, un silencio cómplice. Son los que permiten que el juego sea, por fin, algo más que un catálogo de tareas: un lugar donde detenerse, un espacio donde habitar la pausa. A veces, el mejor diseño no es el que brilla, sino el que se desvanece. En un mundo saturado de estímulos —dentro y fuera de la pantalla—, tal vez el verdadero reto sea reivindicar el derecho a la calma, al asombro, incluso a la soledad. Que los NPCs aprendan de una vez la lección que la vida nos da a diario: saber estar es, ante todo, saber apartarse. Y en ese hueco, por fin, el videojuego recupera su promesa más honda: la de ser un lugar donde el silencio es posible, y donde cada uno puede encontrar, a su manera, la melodía secreta que da sentido al viaje.

En 3DJuegos | El último videojuego de masas: por qué GTA 6 será la última vez en que todos esperemos lo mismo al mismo tiempo

En 3DJuegos | Este juego asume que no eres idiota y por esa misma razón se ha convertido en una de las joyas ocultas de 2025

Ver 22 comentarios